はじめまして!

今年の1月に入社しました江口です!

8月には福岡の九州大学で行われた護蹄研究会へ参加してきました!

発表内容はどれも興味の湧く内容となっておりとても勉強になりました。

この2日間はとても楽しく勉強させて頂きました!

演者の皆様ありがとうございました!

その後の懇親会でも様々な方との交流がありとても充実した時間となりました。

今後の抱負について!

主に牛追いをする時や牛舎に入ってから出るまで

牛にストレスを感じにくくさせられるような牛との関わり方を目指していきます!

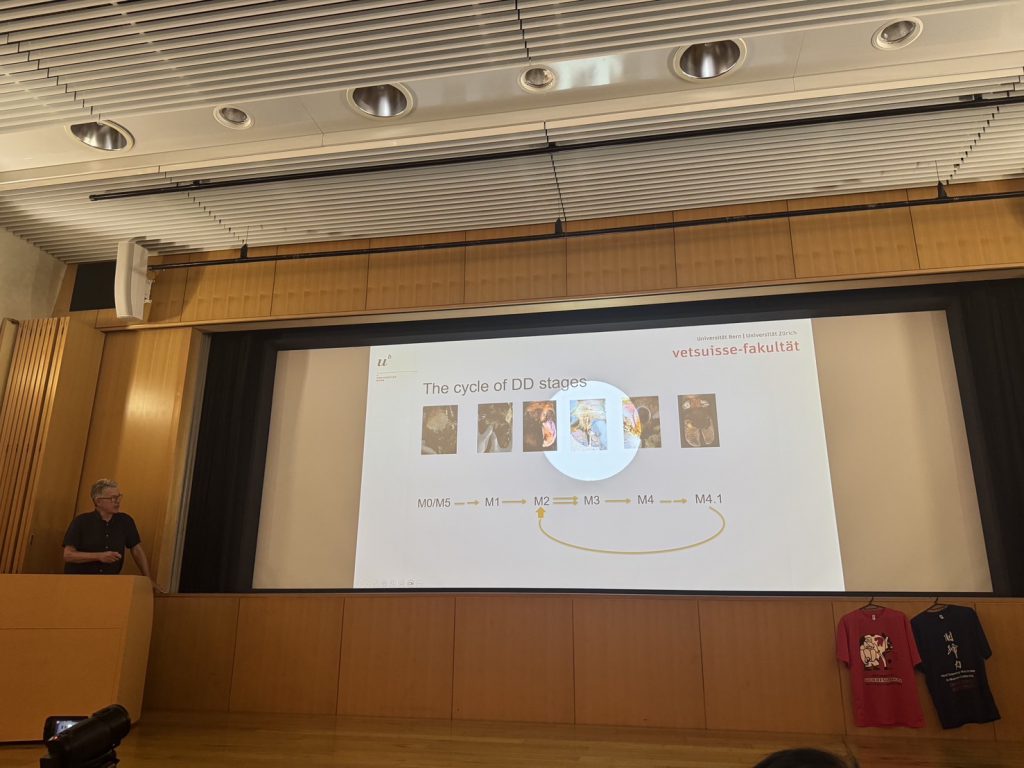

本題の護蹄研究会では、まず今回はスイスのベルン大学よりアドリアン・シュタイナー先生を招いての講義となりました。

・スイスにおける護蹄管理の現状

・蹄疾患の対処と予防

代表的な細菌感染症のDD(趾皮膚炎)ですが、現在では、感染症のステージをMステージとしてあらわすのが主流となっています。Mステージを記録して感染状況を把握し、予防対策に活用します。弊社では2019年8月より記録し、その状況や推移を酪農家さんに情報を提供しています。

・衛生管理(バイオセーフティ)

下の写真は、衛生管理で大切な蹄浴の実例です。スイスでは、毎日水で蹄を洗浄して、細菌感染症予防を行っているとの事でした。

日本では薬液による消毒、蹄病予防が主流ですが、水で充分な予防が出来るのでしょうか?

普段知ることのできない他国の酪農の様子を窺い知る事ができました。

酪農先進国の現状や考え方、国策として護蹄管理に取り組んでおり、そのレベルが高いのが印象的でした。

EUでは既に削蹄記録を大規模データとして収集し、遺伝的改良にも活用しているとのことで、日本が遅れている部分も考えさせられる所が多かったです。

シュタイナー先生は、ひとつひとつ丁寧に説明してくれている印象を受けました。

それからその他、各発表者の講演内容として印象的だったのは

・AIを用いた牛群管理の可能性

chat GPTを活用して、未来の酪農の形態のシミュレーションを作製して発表してくれました。

AIに考えさせると、ハイテクな部分は高効率化でどんどん進化していきますが、放牧地のような緑が多くなるなど絶対に原始的な部分が出てくるというのが興味深かったです。

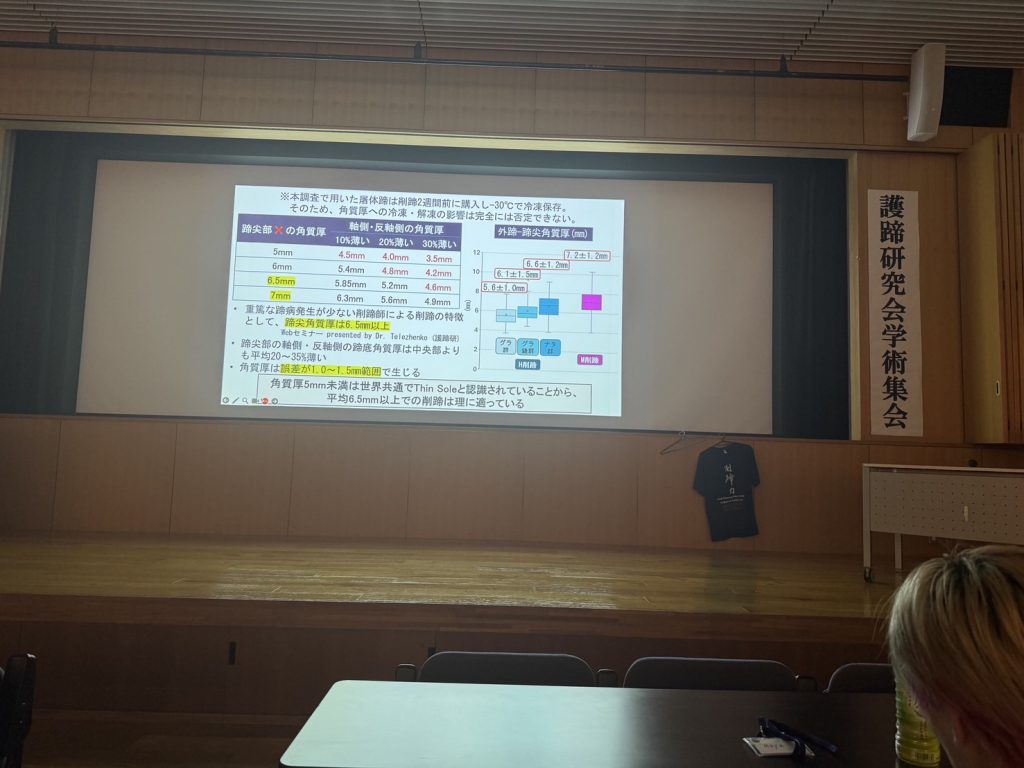

・CT画像を活用した蹄形および内部構造の評価

・初産牛の蹄角質疾患がおよぼすその後の影響、リスク因子の解析

ゲノム検査を用いた初産牛の蹄角質疾患の影響についての発表でした。

結論から申し上げると母牛に蹄病因子のある個体の娘牛の蹄病リスクとしては、初産での蹄病リスクが1.7倍高くなるとの事です。

このことから、未経産牛や初産牛の削蹄の重要性を再認識させられました。

などなどここではご紹介しきれませんが、多くのデータを基に講演いただいて興味深い内容が多かったです。

当ブログでは、詳しい学術的な内容は割愛させていただきますが、多くの学びのある会になりました!

次回の開催も楽しみにしております。

それではまた!